歌手としての江文也

私が監訳者として関わった劉美蓮『音楽と戦争のロンド―台湾・日本・中国のはざまで奮闘した音楽家・江文也の生涯』がこのたび集広舎より刊行されることとなった。同書では、台湾出身の作曲家・江文也が厦門、日本、中国と越境し、優れた作品を残していく有様が概ね時代順に描かれていく。ここでは同書の出版に合わせて、江文也のもう一つの魅力、すなわち歌手としての側面に焦点を当てたい。レイアウトの都合上、江文也ディスコグラフィは本記事の末尾に掲載した。適宜参照されたい。

1932~3年の歌手としての録音

文末に付したディスコグラフィからもわかるように、江文也はまず歌手として楽壇に登場した。一般的には、彼の最初の録音は「肉弾三勇士の歌」であると思われているが、調査によりそれよりも早く、「満洲の歌」(マトリックス番号36230)「満洲興国の歌」(同36231)が録音されていることがわかった。山田耕筰、古賀政男によって作曲された2つの「肉弾三勇士の歌」は、それぞれマトリックス番号36255と36256であり、先の二曲から少し時間をおいて録音されたことが伺える。これらの曲を収めた三枚のレコード番号は連続しており、発売は同時であったかもしれない。この前年に起きた第一次上海事変と満洲国建国という2つの大事件を歌う台湾人歌手として、江文也はデビューしたのであった。

なお、「満洲の歌」「満洲興国の歌」のレコードは珍しいが、国立台湾歴史博物館のサイト「台湾音声100年」でその一部を聞くことができる。

なお、山田耕筰版の「肉弾三勇士の歌」は、以下のCDでも聞ける。

『昭和7年生まれの歌』というCDでも聞けるようだが、Amazonにはカセット版しか登録されていないようなので、ここでは省略する。

一方、古賀政男版は、『古賀政男名曲大全集』というCDで聞けるようだが、通信販売限定でAmazonでは取扱なし。

この時期の録音でCD化されているのは、山田耕筰作曲の「空は青雲」(時折「空は青空」と誤記されるが、こちらが正しい)。CD『山田耕筰の遺産(9)映画音楽、その他編』に収録されている。

この曲は、先述の「台湾音声100年」にもあるが、音声は誤って裏面の米倉俊英「青年の歌」がアップロードされているので要注意である。

さて、このように比較的聞きやすい「肉弾三勇士の歌」二種と「空は青雲」であるが、いずれも日本コロムビア合唱団がクレジットされており、合唱団の歌声も江文也の歌声とユニゾンで歌われ、肝心の江文也の歌声がその中に埋没しているように聞こえる。先に紹介したCD『山田耕筰の遺産(9)映画音楽、その他編』の解説書に収められた森一也「山田耕筰の国民歌」は以下のように記している。

[…]独唱者として江文也の名が印刷されていますが、全部男声合唱になっています。録音の時に独唱パートをやめたのでしょうか。江は合唱をリードする形で歌っています。彼は台湾出身の歌手で、御茶の水東京音楽学校の分校で阿部英雄に師事していました。筆者も通学していたその分教場で、彼の発声練習が教室から響いて来るのをよく廊下で耳にしました。山田耕筰と古賀政男がそれぞれ作曲した二つの「肉弾三勇士の歌」を歌った歌手としてご存知の方も多いでしょう。戦後、彼は台湾へ帰り、作曲家として故国の民謡を使った「日月潭の挽歌」[ママ]などを発表しています。

江文也が台湾に帰ったことにされているのはお粗末と言わざるを得ないが、若き日の彼の姿を伝える貴重な資料として価値があるのではないだろうか。それはともかく、なぜこれらの曲に独唱パートがないのかは謎である。山田耕筰の意向なのか、それとも…。なお、「満洲興国の歌」にも日本コロムビア合唱団がクレジットされているが、この曲には江の独唱パートがある。

作曲家時代の歌唱

作曲家の道を歩むこととなった江文也は、この後は歌手としての録音は激減する。ポピュラー音楽の範疇に入れることができる録音は、後述する別名義の録音を除けば皆無に等しいが、唯一の例外は1936年頃の、自ら作曲した「森永社歌」であろう(社歌をポピュラー音楽か呼べるかどうかはさておき)。

また自身がシリアス・ミュージックとして作曲した「生蕃の歌」と「牧歌」(1937)も自ら歌っている。このうち「牧歌」はニコニコ動画にアップロードされている。

それ以外に江文也自身の歌唱が聴けるのが「芭蕉紀行集(上下)」である。これは作曲家・箕作秋吉が秋吉元作の筆名で、芭蕉の句をモチーフにして作曲した連作歌曲。箕作は江より15歳年上で、ベルリンに学び「日本的和声」を提唱、『芭蕉紀行集』は彼の代表作の一つに数えられる。箕作の作品は江文也とともにチェレプニン・コレクションに収められ、また江とともにベルリン・オリンピックの芸術部門に日本代表として作品が送られている。

さて、江文也の歌唱による「芭蕉紀行集(上下)」は『箕作秋吉の遺産』というCDにも収められている他、以下でも聴くことができる。

知られざる歌手・上田幸文の正体

ところで、このブログ記事の文末に掲げた江文也ディスコグラフィには、「上田幸文」名義の録音を含んでいる。この無名歌手・上田幸文の正体が江文也であるのは、下の写真からも明らかだ。

江がこの「上田幸文」名義で録音したのは、「北支の空」と「棕梠の葉かげ」の2曲。いずれも、江文也らしい柔らかいバリトンで歌われる。前者は樋口晴雄の作詞、飯田信夫の作曲による軍歌である。飯田は主に映画音楽の世界で活躍した作曲家。1924年松本高等学校理科甲類卒業とされているので、江文也とは信州在住期間が僅かに重なっている。また飯田は亀井文夫のドキュメンタリー映画『上海』(1938)の音楽を担当する一方、同じ亀井の『北京』(1938)は江が音楽を担当しているという符合も興味深い。

一方、「棕梠の葉かげ」は童謡「海」などでも知られる林柳波の作詞、江自身の作曲である(裏面の中村淑子「知るや君」も江の作曲)。

さて、江文也の伝記として最も早い時期に出版された井田敏『まぼろしの五線譜』では、以下のように記されている。

[…]つけ加えれば、文也はさらにもうひとつの名前があった。松島詩子の歌うレコード「知るや君」は、A面が島崎藤村作詞「知るや君」、B面が「シュロの葉陰に」となっているが、A面の作曲、B面の作詞作曲は上田耕文となっている。この上田耕文はなにを隠そう、江文也のペンネームなのである。

その由来は、信州上田と恩師山田耕筰の耕、自分の名前の文をつなげたもので、茶目っ気たっぷりの江文也の一面がうかがわれる。(195ページ)

この記述には事実に反する内容が多く含まれていることは、明らかである。まず、江文也の別名は「上田耕文」ではなく「上田幸文」。従って山田耕筰とはおそらく関係はなく、信州上田と「江文也(あるいは本名の江文彬)」の「こうぶん」から取ったものだろう。また、レコードも松島詩子とは関係はなく、「知るや君」は中村淑子が歌い、「棕梠の葉かげ」は江文也自身が上田幸文として歌っている。作詞は先述の通り林柳波。作曲のクレジットは上田幸文ではなく、両面とも江文也とされている。

さて、この1937年になぜこのような上田幸文名義の録音が行われたのかは不明である。もしかすると江は作曲活動の傍ら、流行歌手・上田幸文としての活動も目指していたのだろうか。そうだとしても、日中戦争の勃発後、江は活動場所を移していくこととなり、このような活動は長く続くことはなかった。

まとめ

以上、江文也が歌手として吹き込んだレコード録音について概観してきた。実はここで言及した日本のレーベル以外に、中国レーベルのレコードにも江文也は関わっているのだが、珍しいレコードも少なくなく、全体像は摑みづらい。その中には、江が作曲を手掛けただけでなく、歌唱も自ら行っているものもあると思われる。詳細な調査が待たれる。

さて、平凡社東洋文庫から復刊された江文也『上代支那正楽考―孔子の音楽論』に付された片山杜秀による解説「江文也とその新たな文脈―一九四五年までを中心に」では江文也の歌唱について以下のように記されている。

SPレコードに遺された文也の歌声は、とても明るくて柔らかい。バリトンといっても、野太く重々しいタイプではなく、リリックな部類に属している。しかも日本語歌唱に於いては、師の山田耕筰の指導に忠実にしたがったせいと思われるが、山田がさかんに推奨していた「音の高さに比例して口を大きくあけてゆく歌い方、すなわち下顎をゆるやかに力ませずに使うことによってのどを全く自由に解放した歌い方」を行っているように聞こえる。もう少し具体的に言い直せば、下顎からのどにかけての部分をすっかり脱力して、下顎がたるみ気味になるくらいにし、のども口もこわばらせずに楽にしながら、音程が上がるほど口を大きく開き、下がるほど狭めて、はっきりとはしているが決して硬くならず輪郭のソフトな母音を行っている常に保つといった歌い方である。文也が日本で歌手を続けていれば、山田が求めた、無理なく優しく真に美しい日本語歌唱の模範的体現者として、この国の声楽界を長く指導したのかもしれない。(325-326ページ)

山田耕筰の歌唱論の詳細については私は不案内であるし、江文也が果たしてここに記されているような歌い方をしているかも私には判断は困難だ。だが、彼の歌声の柔らかさについては同意する。もしかすると、戦争のため北京に活動の場を移すことがなければ、彼は作曲家・江文也と歌手・上田幸文という二足の草鞋を履きつづけたのかもしれない、などと考えるのは夢想にすぎるだろうか。

付録:江文也ディスコグラフィ

以下は江文也が歌唱または作曲で関わったレコード(日本のレーベルに限る)のディスコグラフィである。私が把握できた全34面のうち、彼が歌唱で関わったレコードは合計17面(上田幸文名義を含む)、作曲で関わったレコードは20面ある。

| 題名 | ジャンル | 歌手・演奏者1 | 歌手・演奏者2 | 歌手・演奏者3 | 歌手・演奏者4 | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | レコード会社 | レコード番号 | マトリクス番号 | SPレコード60000曲総目録 | れきおん | 台湾音声100年 | 昭和館 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 満洲の歌 | 唱歌 | 江文也 | 日本コロムビア・ブラスバンド(山田耕筰指揮) | 荒川義治 | 山田耕筰 | 山田耕筰 | コロムビア | 26829 | 36230 | ○ | |||||

| 肉弾三勇士の歌 | 愛国歌 | 江文也 | 日本コロムビア合唱団 | 日本コロムビア・ブラスバンド(山田耕筰指揮) | 中野力 | 山田耕筰 | 山田耕筰 | コロムビア | 26830 | 36255 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 肉弾三勇士の歌 | 愛国歌 | 江文也 | 日本コロムビア合唱団 | 日本コロムビアオーケストラ(古賀政男指揮) | 渡部栄伍 | 古賀政男 | 古賀政男 | コロムビア | 26830 | 36256 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 満洲興国の歌 | 独唱 | 江文也 | 日本コロムビア合唱団 | 日本コロムビア・ブラスバンド(山田耕筰指揮) | 中野力 | 山田耕筰 | 山田耕筰 | コロムビア | 26831 | 36231 | ○ | ||||

| 吾等の松本聯隊 | 軍歌 | 江文也 | 日本コロムビア吹奏楽隊(山田耕筰指揮) | 西澤圭 | 山田耕筰 | 山田耕筰 | コロムビア | 26891 | 36317 | ||||||

| 日本産業の歌 | 独唱 | 江文也 | 日本コロムビア・オーケストラ | 北原白秋 | 山田耕筰 | 奥山貞吉 | コロムビア | 26977 | 36510 | ○ | |||||

| 日本産業歌 | 独唱 | 江文也 | 日本コロムビア・オーケストラ | 山口白陽 | 弘田龍太郎 | 奥山貞吉 | コロムビア | 26977 | 36511 | ○ | |||||

| 空は青雲 | 合唱 | 江文也 | 日本コロムビア男声合唱団 | 日本コロムビア交響楽団(山田耕筰指揮) | 北原白秋 | 山田耕筰 | 山田耕筰 | コロムビア | 26983 | 36552 | ○ | ○ | |||

| 沖の鷗に | 独唱 | 江文也 | 日本コロムビア・オーケストラ | 日本古謡 | 山田耕筰 | 山田耕筰 | コロムビア | 27321 | 37176 | ○ | |||||

| 春風のロンド | 独唱 | 江文也 | 日本コロムビア・オーケストラ | 三木露風 | 井上武士 | 杉田良造 | コロムビア | 27321 | 37177 | ○ | |||||

| 森永社歌 | 江文也 | 新交響楽団員 | 堀内敬三 | 江文也 | コロムビア | A-320 | 1201618 | ○ | ○ | ||||||

| 森永社歌 | 森永合唱団 | 新交響楽団員 | 堀内敬三 | 江文也 | コロムビア | A-320 | ○ | ○ | |||||||

| スケッチ/前奏曲 | ピアノ独奏 | アレキサンダー・チェレプニン | 江文也/松平頼則 | ビクター | 53844 | ○ | |||||||||

| 子守唄 | 太田綾子 | 日本ビクター管弦楽団 | 佐伯孝夫 | 江文也 | ビクター | 13503 | ○ | ||||||||

| 生蕃の歌 | 独唱 | 江文也 | 江文也 | 江文也 | ビクター | 53919 | ○ | ||||||||

| 牧歌 | 独唱 | 江文也 | 佐伯孝夫 | 江文也 | ビクター | 53919 | ○ | ||||||||

| 芭蕉紀行集(上) | 独唱 | 江文也 | 日本ビクター室内管弦楽団 | 秋吉元作 | ビクター | 53995 | 8680 | ○ | ○ | ||||||

| 芭蕉紀行集(下) | 独唱 | 江文也 | 日本ビクター室内管弦楽団 | 秋吉元作 | ビクター | 53995 | 8681 | ○ | ○ | ||||||

| 台湾舞曲(上) | ピアノ独奏 | 井上園子 | 江文也 | コロムビア | 29452 | 1203140 | ○ | ○ | ○ | ||||||

| 台湾舞曲(下) | ピアノ独奏 | 井上園子 | 江文也 | コロムビア | 29452 | 2203141 | ○ | ○ | ○ | ||||||

| 北支の空 | 軍歌 | 上田幸文 | 日本ビクター男声合唱団 | 日本ビクター管弦楽団 | 樋口晴雄 | 飯田信夫 | 飯田信夫 | ビクター | J-54129 | 9229 | ○ | ||||

| 知るや君 | 家庭歌謡 | 中村淑子 | 日本ビクター管弦楽団 | 島崎藤村 | 江文也 | ビクター | J-54226 | 9263 | ○ | ||||||

| 棕櫚の葉かげ | 家庭歌謡 | 上田幸文 | 日本ビクター管弦楽団 | 林柳波 | 江文也 | ビクター | J-54226 | 9262 | ○ | ||||||

| 四海大同 | 映画主題歌 | 波岡惣一郎 | 白光 | 仲秋芳 | 日本ビクター合唱団、日本ビクター管弦楽団 | 佐伯孝夫 | 江文也 | ビクター | J-54296 | ○ | |||||

| 蘭英の歌 | 映画主題歌 | 四家文子 | 白光 | 日本ビクター管弦楽団 | 佐伯孝夫 | 江文也 | ビクター | J-54296 | ○ | ||||||

| 孤児恨 | 孟宜君 | コロムビア管弦楽団 | 杉山部隊本部宣撫班 | 江文也 | 江文也 | コロムビア | A-538 | 1P-32 | ○ | ||||||

| 反英歌 | 尚質 | コロムビア管弦楽団 | 杉山部隊本部宣撫班 | 江文也 | 江文也 | コロムビア | A-538 | 2P-33 | ○ | ||||||

| 台湾の舞曲(上) | 管弦楽 | 中央交響楽団 | マンフレット・グルリット指揮 | ※「れきおん」では早川弥左衛門[指揮]とする | 江文也 | ビクター | A-4201 | J-1505 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| 台湾の舞曲(下) | 管弦楽 | 中央交響楽団 | マンフレット・グルリット指揮 | ※「れきおん」では早川弥左衛門[指揮]とする | 江文也 | ビクター | A-4201 | J-1506 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| 東亜民族進行曲 | 黄世平 | 白光 | 日本哥倫比亜管弦楽隊 | 楊寿聃 | 江文也 | 江文也 | コロムビア | 100250 | 2207300 | ○ | ○ | ○ | |||

| 孔子廟の音楽 | 東京管弦楽団 | マンフレット・グルリット指揮 | 江文也 | ビクター | A-4271~3 | J-1507~J-1512 | |||||||||

| 東亜民族進行曲 | 管弦楽 | コロムビア管弦楽団 | 江文也 | 仁木他喜雄 | コロムビア | S-388 | 2207664 | ○ | |||||||

| 撃ちてしやまむ | 国民歌 | 日本ビクター男声合唱団 | 齋藤冽 | 江文也 | ビクター | A-4397 | ○ | ○ | |||||||

表のうち『SPレコード60000曲総目録』とは、以下の目録に収録されていることを示す。

なお、「日本産業歌」は1936年7月にレコード番号28887として再発売されている。また「スケッチ(/前奏曲)」「牧歌」「台湾舞曲(上下)」の4面はCD『日本SP名盤復刻選集 I』にも収められ、「孔子廟の音楽」全6面はCD『日本SP名盤復刻選集Ⅳ』に収められていることを付言しておく。

1990年代に日本で発売された台湾の歌手・ミュージシャンのCD

ちょっとした必要があって、1990年代に日本で発売された台湾の歌手・ミュージシャンのCD(アナログの12inchシングル一枚を含む)をまとめてみた。

太字はアルバム、それ以外はシングルおよびmaxiシングルである。

青字は、日本語楽曲を含まない(中国語などの)CDであることを表している。

ただし、オムニバス、サウンドトラックは省略した。また、既発売の楽曲のみのベスト盤や再発売レコードも省略した。いわゆる「勝手帯」、すなわち輸入盤に帯をつけて日本盤として発売したものも除外している。

このようにまとめてみて感じたことは以下の通り。

・演歌勢の強さは1990年代には維持されている。イーリン(黄乙玲)、ダイアー・リン(林孟瑤)などクラウンレコードが中心だが、テレサ・テンも日本では演歌歌手と位置づけられていたし、他にもチャン・ホエ(江惠)、芳嫻、市之菊静香らがいる。ちなみに、芳嫻はリン・ファンシェンとして、市之菊静香は茉莉花の一員として、ポップス調の曲で再デビューしている。

・日本語楽曲を含まない中国語のみのCDアルバムの発売は、テレサ・テンの『淡淡幽情』(1991、オリジナルアルバムは1983)をもって嚆矢とする。これはワールドミュージックブームの中、中村とうようが同アルバムを高く評価していたことによる。1994年には、WEAが飛碟唱片の5人の男性歌手のCDを発売、このうち香港歌手を除く3人のCDを発売ここにリストアップした。以前は日本において受容される中華圏歌手は女性中心だったが、このように(主に女性ファンにより)男性歌手も受け入れられる時代が到来した。これらのアルバムは洋楽扱いだったことも興味深い。

その直後にはテレサ・テンの新録音を含む中国語アルバムがリリースされ、メイビス・ファン(范曉萱)やS.O.Sが1995年に続く。

・1996年には、さらに滾石唱片の日本法人、ロックレコード株式会社が設立される。同社は当初、中華圏の歌手・ミュージシャンのCDの輸入盤に帯を付けて発売していた(このリストでは省略)が、のちに日本盤を輸入して制作するようになり、様々な歌手・ミュージシャンの音源が日本にも浸透した。そのため、本リストの後半では、青字、すなわち日本語楽曲を含まないCDが目立つ。それにしても、原住民歌手の郭英男や、ギターとアコーディオンの流しミュージシャン「金門王と李炳輝」のCDまで出していたとは、バラエティに富んでいる。

・1990年代におそらく最も成功した事例は、ビビアン・スーが在籍したブラック・ビスケッツだろう。小室哲哉プロデュースのRingがこれに続く。だが、21世紀に入るといずれも日本から姿を消す。日本経済の低迷もあり、東アジアにおいて、日本での成功を夢見る人は少なくなって行く。

| 発売年月日 | 歌手名 | 歌手中文名 | 題名 | レコード会社 | レコード番号 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1990/3/21 | イーリン | 黃乙玲 | 8cmCD | 恋来恋 | クラウン | CRDN-7 |

| 1990/3/28 | テレサ・テン | 鄧麗君 | 8cmCD | 涙の条件 | トーラス | TADL-7307 |

| 1990/4/5 | チャン・ホエ | 江惠 | CD | チャン・ホエ/演歌の魅力 | アポロン | APCA-9 |

| 1990/4/5 | チャン・ホエ | 江惠 | 8cmCD | 津軽恋しや | アポロン | APCA-19 |

| 1990/10/24 | ジュディ・オング | 翁倩玉 | 8cmCD | エスメラルダ | EMI | TODT-2585 |

| 1991/2/27 | テレサ・テン | 鄧麗君 | 8cmCD | 悲しみと踊らせて | トーラス | TADL-7321 |

| 1991/3/21 | 芳嫻 | 林芳嫻 | 8cmCD | 尽くしたい | センチュリー | CEDC-10044 |

| 1991/3/27 | テレサ・テン | 鄧麗君 | CD | ’91悲しみと踊らせて~ニュー・オリジナル・ソングス~ | トーラス | TACL-2330 |

| 1991/6/1 | テレサ・テン | 鄧麗君 | CD | 淡淡幽情 | オーマガトキ | SC-6101 |

| 1991/7/25 | テンテン | 劉致妤 | 8cmCD | ベートーベンだねRock’n’Roll | WEA | WPDL-4252 |

| 1991/9/21 | 欧陽菲菲 | 歐陽菲菲 | 8cmCD | ほっといて | ポリドール | PODH-1054 |

| 1991/9/21 | 欧陽菲菲 | 歐陽菲菲 | CD | ORTHODOX | ポリドール | POCH-1092 |

| 1992/4/23 | ダイアー・リン | 林孟瑤 | 8cmCD | 誘惑のコーヒー | クラウン | CRDN-77 |

| 1992/5/27 | テレサ・テン | 鄧麗君 | 8cmCD | 愛の陽差し | トーラス | TADL-7332 |

| 1992/11/18 | テレサ・テン | 鄧麗君 | 8cmCD | 夕凪 | トーラス | TADL-7350 |

| 1993/1/21 | 市之菊静香 | 陳秋芳 | 8cmCD | 命 | テイチク | TESA-9245 |

| 1993/2/25 | 茉莉花 | 陳秋燕+陳秋芳 | 8cmCD | 夜の月,昼の月 | ポリスター | PSDR-4004 |

| 1993/3/25 | テンテン | 劉致妤 | 8cmCD | 静かなシナリオ | ウバール | BRDA-4005 |

| 1993/5/12 | テレサ・テン | 鄧麗君 | 8cmCD | あなたと共に生きてゆく | トーラス | TADL-7357 |

| 1993/8/18 | ジュディ・オング | 翁倩玉 | 8cmCD | たったひとつのTonight | EMI | TODT-3084 |

| 1993/10/21 | ダイアー・リン | 林孟瑤 | 8cmCD | 宵待酒 | クラウン | CRDN-204 |

| 1993/12/1 | テンテン | 劉致妤 | 8cmCD | We are good Friends | ウバール | BRDA-5006 |

| 1994/1/26 | 黒BUTAオールスターズ(※) | 8cmCD | 誘ってみればいいじゃない | ポリスター | PSDR-5046 | |

| 1994/2/25 | テンテン | 劉致妤 | 8cmCD | 見つめていて | ウバール | BRDA-5007 |

| 1994/3/21 | リン・ファンシェン | 林芳嫻 | 8cmCD | 冬枯れの駅 | クラウン | CRDN-229 |

| 1994/8/25 | 欧陽菲菲 | 歐陽菲菲 | 8cmCD | 愛して | ポリドール | PODH-1220 |

| 1994/9/7 | リリー・テン | 田麗 | 8cmCD | 天人花 | BMGビクター | BVDR-280 |

| 1994/9/25 | ニッキー・ウー | 吳奇隆 | CD | 一人どこかで | WEA | WPCR-92 |

| 1994/9/25 | ワン・チェ | 王傑 | CD | ロンリー・スター・ドリーム | WEA | WPCR-93 |

| 1994/9/25 | ジミー・リン | 林志穎 | CD | バーニング・ハート | WEA | WPCR-95 |

| 1994/10/5 | テレサ・テン | 鄧麗君 | CD | 夜來香 ~テレサ・テン日本デビュー20周年記念~ | トーラス | TACL-2378 |

| 1994/11/9 | テレサ・テン | 鄧麗君 | 8cmCD | 夜來香 | トーラス | TADL-7385 |

| 1994/12/16 | ダイアー・リン | 林孟瑤 | 8cmCD | 360度の想い | クラウン | CRDN-262 |

| 1995/2/7 | ジュディ・オング | 翁倩玉 | 8cmCD | 小指のジェラシー | EMI | TODT-3428 |

| 1995/6/2 | ジュディ・オング | 翁倩玉 | 8cmCD | 言葉 | EMI | TODT-3505 |

| 1995/7/21 | リン・ファンシェン | 林芳嫻 | 8cmCD | 涙の未来 | クラウン | CRDN-287 |

| 1995/7/26 | メイビス・ファン | 范曉萱 | CD | レイン | ポリドール | POCP-7063 |

| 1995/8/19 | S.O.S | 徐熙媛+徐熙娣 | CD | チャン・リン・ネン・チン(佔領年輕) | ポニーキャニオン | PCCA-00798 |

| 1995/10/18 | ジュディ・オング | 翁倩玉 | CD | ブルー・ジェイド(倩玉) | EMI | TOCT-9178 |

| 1995/10/25 | ビビアン・スー | 徐若瑄 | 8cmCD | くちびるの神話 | EMI | TODT-3557 |

| 1995/12/16 | S.O.S | 徐熙媛+徐熙娣 | CD | BEST OF SOS | ポニーキャニオン | PCCA-00868 |

| 1996/2/21 | 伊能静 | CD | ANNIE | Aja | AJA-1307 | |

| 1996/3/6 | ビビアン・スー | 徐若瑄 | 8cmCD | 共犯者 | EMI | TODT-3637 |

| 1996/3/23 | リリー・テン | 田麗 | 8cmCD | 今夜,抱きしめて | BMGビクター | BVDL-1029 |

| 1996/4/10 | ビビアン・スー | 徐若瑄 | CD | 天使・想(Xiang) | EMI | TOCT-9375 |

| 1996/6/5 | ジュディ・オング | 翁倩玉 | 8cmCD | 生まれたての愛の中 | EMI | TODT-3747 |

| 1996/7/31 | ビビアン・スー | 徐若瑄 | 8cmCD | 8月のバレンタイン | EMI | TODT-3765 |

| 1996/9/25 | ダイアー・リン | 林孟瑤 | 8cmCD | 私のロンリー・タウン | クラウン | CRDN-351 |

| 1996/11/20 | ジュディ・オング | 翁倩玉 | 8cmCD | Mysterious Crystal Eyes | EMI | TODT-3876 |

| 1996/11/21 | ダイアー・リン | 林孟瑤 | CD | アジアから日本へ~私のロンリータウン~ | クラウン | CRCN-20131 |

| 1997/1/10 | メイビス・ファン | 范曉萱 | CD | トーキング・トゥ・マイセルフ | ポリドール | POCP-7200 |

| 1997/1/22 | 伊能静 | 8cmCD | Always | ビクター | VIDL-248 | |

| 1997/1/22 | 伊能静 | CD | Chiki bang-bang! | ビクター | VICL-12026 | |

| 1997/4/9 | 伊能静 | 8cmCD | Born to Love | ビクター | VIDL-10860 | |

| 1997/4/23 | 伊能静 | CD | Annie The First! | ビクター | VICL-60026 | |

| 1997/7/9 | ジュディ・オング | 翁倩玉 | 8cmCD | 何日君再来 | EMI | TOCT-4079 |

| 1997/9/22 | 伊能静 | 8cmCD | 泣きたいくらい | ビクター | VIDL-30068 | |

| 1997/12/3 | BLACK BISCUITS | 黑色餅乾 | 8cmCD | STAMINA | RCAアリオラ | BVDR-5001 |

| 1998/4/22 | BLACK BISCUITS | 黑色餅乾 | 8cmCD | Timing | RCAアリオラ | BVDR-5002 |

| 1998/4/23 | Ring | 林楡涵 | 8cmCD | プロセス | ソニー | SRDL-4521 |

| 1998/7/23 | Ring | 林楡涵 | 8cmCD | ONE,TWO STEP | ソニー | AIDT-5007 |

| 1998/10/1 | 郭英男 | Difang | CD | CIRCLE OF LIFE | 日本コロムビア | RCCA-2013 |

| 1998/10/21 | ペース・ウー | 吳佩茲 | CD | CANDYMAN | 日本コロムビア | RCCA-2017 |

| 1998/10/21 | ペース・ウー | 吳佩茲 | CD | ALL MY PACE | 日本コロムビア | RCCA-2018 |

| 1998/10/21 | BLACK BISCUITS | 黑色餅乾 | 8cmCD | Relax | RCAアリオラ | BVDR-5003 |

| 1998/11/11 | Ring | 林楡涵 | CD | PRIVATE PARADISE | ソニー | AICT-1035 |

| 1998/11/21 | BLACK BISCUITS | 黑色餅乾 | 12inch | Relax | RCAアリオラ | BVJR-19901 |

| 1998/11/26 | ビビアン・スー | 徐若瑄 | CD | 天使・想(Xiang)NEW EDITION | EMI | TOCT-10587 |

| 1999/1/21 | シュンズ | 順子 | CD | インスピレーション | 日本コロムビア | RCCY-6001 |

| 1999/2/20 | シュンズ | 順子 | CD | インスピレーション | 日本コロムビア | RCCY-1045 |

| 1999/5/21 | ザ・ゴールデン・ゲート・キング&ミスター・リー | 金門王與李炳輝 | CD | 來去夏威夷 / ハワイへいく、アルヨ! | 日本コロムビア | RCCA-2024 |

| 1999/5/26 | BLACK BISCUITS | 黑色餅乾 | 8cmCD | Bye-Bye | RCAアリオラ | BVDR-5004 |

| 1999/5/26 | BLACK BISCUITS | 黑色餅乾 | CD | LIFE | RCAアリオラ | BVCR-17011 |

| 1999/6/23 | ダイアー・リン | 林孟瑤 | 8cmCD | 東京夜景 | クラウン | CRDN-611 |

| 1999/7/17 | シュンズ | 順子 | CD | オープン・アップ | 日本コロムビア | RCCY-1068 |

| 1999/7/17 | ユキ | 徐懷鈺 | CD | JUMP!! | 日本コロムビア | RCCA-2027 |

| 1999/7/22 | Ring | 林楡涵 | CD | TEEN’S RING | ソニー | AICT-1091 |

| 1999/8/21 | 郭英男 | Difang | CD | アミス | 日本コロムビア | RCCA-2030 |

※黒BUTAオールスターズには、当時テンテンが在籍していた。

- アーティスト: テレサ・テン,荒木とよひさ,ゴドフレー・ワン,フィル・チェン

- 出版社/メーカー: ニュートーラス

- 発売日: 1990/03/28

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- アーティスト: テレサ・テン,坂井泉水,永井龍雲,葉山たけし,川口真,カラオケ

- 出版社/メーカー: ニュートーラス

- 発売日: 1993/05/12

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- アーティスト: ダイアー・リン,菊池裕子,志賀大介,石本美由起,白藤丈二,小杉仁三,前田俊明,カラオケ

- 出版社/メーカー: 日本クラウン

- 発売日: 1994/12/16

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

天使・想(シアン) NEW EDITION+Natural Beauty

- アーティスト: ビビアン・スー

- 出版社/メーカー: ユニバーサルミュージック

- 発売日: 2013/11/13

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- アーティスト: ダイアー・リン,志賀大介,中谷純平,白藤丈二,小杉仁三,前田俊明,カラオケ

- 出版社/メーカー: 日本クラウン

- 発売日: 1996/09/25

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

Mysterious Crystal Eyes (MEG-CD)

- アーティスト: ジュディ・オング

- 出版社/メーカー: 株式会社EMIミュージック・ジャパン

- 発売日: 2012/12/05

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

- アーティスト: BLACK BISCUITS,ブラック・ビスケッツ,森浩美,ビビアン・スー,大坪直樹

- 出版社/メーカー: BMG Japan

- 発売日: 1997/12/03

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

- アーティスト: Ring,Kazuhiro Matsuo,前田たかひろ,Yoko Yau

- 出版社/メーカー: ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ

- 発売日: 1998/11/11

- メディア: CD

- クリック: 2回

- この商品を含むブログを見る

1955年、台湾の声楽家・申学庸が日本で出演した軽歌劇と映画

申学庸(1929- )は、中国四川で生まれ育ち、台湾に移住して成功を収めた声楽家、音楽教育者である。1993年から翌年にかけて行政院文化建設委員会(現在は文化部に改組)の主任委員として入閣するなど要職を務め、台湾では知らぬ人もいないほど著名な音楽家だ。

だが、その彼女が日本に居住していた1955年に出演した軽歌劇『戀歌』と香港映画『花花世界』についてはほとんど知られていない*1

この記事では、それらについて調査してわかったことを紹介したい。

申学庸の略歴と日本

申学庸は1944年、「重慶師範」(中央大学師範学院のことか)の音楽科に入学、1946年の同校の南京復員後は成都芸術専科学校へと移り、蔡紹序や郎毓秀に声楽を習う。1949年、同校を卒業後、20歳で国民党少校参謀の郭錚と結婚し、台湾に移る。

郭錚は言語に秀でた人だったらしく、通訳として1950年に韓国・板門店に、1951年には東京に配属される。その夫を追って、申学庸は1951年に長男を連れて東京へ移住、東京藝術大学に入学するとともに、戦中から日本に住んでいたイタリア人声楽家・ディナ・ノタルジャコモに師事。

1953年、横浜や東京でリサイタルを開催したあと、7月に師に従ってイタリアへと向かい、同地で声楽を学ぶが、1954年5月には夫や息子の待つ東京へと戻っている。翌1955年7月には台湾に帰りリサイタルなどを開催、9月に日本に戻るも、12月には再度台湾に戻り、台湾で声楽家・音楽教育者として活動していくことになる。

この記事で記すのは、彼女が1955年、台湾に一時帰国する前に出演した軽歌劇『戀歌』と、おそらく台湾から日本に戻った後の同年9月から12月の間に出演した香港映画『花花世界』についてである。

葛英という男

ここで、一旦脱線して『戀歌』でもう一人の主役を演じた葛英という人物についておさえておきたい。

葛英は今では完全に忘れ去られた存在だが、この当時は台湾の新聞にも度々その名前が登場するなど、在日華人声楽家として名声を博していた。

1953年1月の台湾の新聞記事に「上海で生まれ育った三十四歲の中国人歌唱家」とあるので、これが満年齢だとすると1918年頃の生まれであろうか。

上海で生まれ育った、というところに注目し、上海の新聞『申報』を検索すると、以下のようなことがわかる。

- 1936年5月から8月にかけて「葛英」という歌手が少なくとも23回ラジオ出演している。曲目については、作者がはっきりしないものも多いが、最後の4回については「大路」(=「大路歌」)「塞外村女」「告別南洋」「開路先鋒」と、すべて聶耳(中国国歌「義勇軍進行曲」の作曲者)の作曲した曲を歌っていることは興味深い。これらのラジオ出演はすべて「大都会社」の一員としてのもの。

- 1936年9月4日の紙面に上海美術専科学校の合格者名簿が掲載されているが、その音楽系の新入生として「葛英」の名前がある。

- 1948年3月29日の記事にはこのように書かれている。「歌唱家葛英は以前に志願して新六軍に加わり東北で仕事をしていた際、夏寿芝さんと潘陽で結婚し、そのため除隊して上海に帰り、本日披露宴を行う。」

これらがすべて同一人物だとすると、初級中学などを卒業した葛英は1936年の夏休み前後にラジオで歌を歌い、同年秋より上海美術専科学校で音楽を学ぶ。その後、歌唱家と呼ばれるまでになっていた彼は、国民党の新六軍に加入するも結婚・除隊して上海に戻った、というライフヒストリーが浮かび上がる。

この1936年と1948年の間に彼が何をしていたのだろうか。『聯合報』1954年4月11日付の記事では、上海の国立音楽専科学校(上海美術専科学校の誤り?)を卒業後、1943年に日本に渡り上野の東京音楽学校に入学したという。日中戦争末期に中国人が日本に留学するというのはかなり珍しいと思われる。だが、日本の雑誌『栄養と料理』第19巻第10号(1953年10月)の「中国のおそうざい 葛英」という文章(→リンク)にも以下のように記されている。

葛英さんは台北放送局のテナー歌手ですが、日本がたいへんおすきで十年ぶりに昨年来日されました。上野の旧音楽学校御出身で、故三浦環、木下保氏に師事されて、文化放送やその他いろいろな方面に活躍されていますが、上海で仕こまれたお料理がお上手で声楽の教授とともに、お料理を教えるのにお忙がしいようです。

してみると、1943年当時日本にいたことや旧東京音楽学校で学んだことは確かであるようだ。

1950年代初めには、葛英は台湾に定住していた。国共内戦の結果、国民党の軍隊にいた彼は、台湾への移住を選んだ(あるいは余儀なくされた)のだろう。政府の文化団体である中国文化協会のイベントで1951年9月15日、10月4日、10月10日に葛英はテノール独唱を披露している。また、同年11月28日には中国実験歌劇団を結成して団長に就任している。1952年2月には「軍中藝術工作總隊」に参加して台湾各地の軍隊を廻ったり、同3月26日には「広播節」(放送記念日)の祝賀大会で四重唱を披露したり、同11月には社会教育活動週間において独唱を披露したり、など活躍が報じられている。

その彼が日本に登場するのが1953年初めなのである。先の『聯合報』1954年4月11日付の記事には彼が50年代に来日した理由として、「横浜中華学校」に招聘されたことが記されている。『聯合報』は1953年1月12日付けの記事では、『東京日日新聞』の記事を転載する形で、葛英が日本のラジオ番組で中国の歌曲を紹介することを報じている。『聯合報』の同年3月22日の記事でも、彼が2月より文化放送で(台湾を含む)中国の歌曲を彼が紹介して歓迎されていることが報じられる。さらに、1954年4月17日にはソロリサイタルも開催する。

そして、いよいよ『戀歌』公演が行われた1955年を迎える。葛英は、この年2月に東京藝術大学音楽学部を卒業したと報じられている(『聯合報』1955年2月4日)。来日後二年ほどしか経っていないようにも思えるが、戦中に東京音楽学校に在籍していたためだろうか。また、この頃彼は中華国楽会の駐日本代表にも就任している。

4月4日と5日に『戀歌』公演が行われたあと(詳細は後述する)、同年8月には東京電視廣播電台(ラジオ東京テレビ=後のTBS東京放送のことと思われる)の招きにより、「音樂世界之旅」というテレビ番組に出演、当時日本にいた香港の女優・蘇珊*2とともに歌劇「孟姜女」を披露している。

葛英はシンガポールの音楽界に招かれ、1955年秋から東南アジア視察に訪れる予定であることが『聯合報』の記事から伺えるが、その後の消息は全く途絶えてしまう。日本や台湾に帰ることはなかったのだろうか。

軽歌劇『戀歌』

さて、この葛英と申学庸が舞台で共演したのが『戀歌』である。先にも引用した『聯合報』1955年2月4日の記事は、この『戀歌』が歌劇研究所という団体の企画であることを記している。この歌劇研究所とは、日本華僑聯合総会の会長だった林以文と、当時日本に居住していた映画スターの白光が設立したもので、林が理事長、白光が理事を務めたという。この記事からは「東京維迪奧音樂廳」(新宿オデヲン座系列のオデヲンホールだろうか)が会場として予定され、また渡邊浦人が編曲と指揮として予定されていたことがわかる。だが、実際には保田正が編曲と指揮を担当、また会場は東京ヴィデオ・ホールに変更されている。

だが、何と言ってもこの公演で特筆すべきは、白光が自ら「導演」(演出)を担当したことであろう。

白光と申学庸は、『戀歌』のポスターの前でツーショット写真を残している(『臺灣音樂羣像資料庫』の「申學庸」の項に掲載されている、その写真は→こちら)。

こちらには、鮮度が落ちるが同じ写真が使われた『聯合報』1955年4月4日の記事を貼り付けておく。

中央社電のこの記事は、同日の『中央日報』にもほぼ同じ内容が掲載されている。 この記事にもあるように、葛英は「葛英歌劇団」を組織していて、この『戀歌』は彼らの公演として位置づけられている。記事によれば、この「葛英歌劇団」も林以文の支援により設立されたようであり、もしかすると先の「歌劇研究所」と同一のもの(あるいは改名したもの)なのかもしれない。

ツーショット写真には「演出 白光」の下に「保田正」の名があり、その下に「久子」と見えるのはおそらく2月4日の記事で舞踊指導として名前が挙げられていた鳳久子であろう。石井漠門下の舞踊家だ。申学庸は、夫の姓を冠した「郭申学庸」として葛英よりも上にクレジットされている。

脚本が誰の手によるものかはわからないが、記事に記されたストーリーは以下の通り。

青年詩人が月夜に台湾の村を散歩し、センチメンタルになった彼は木のもとで眠りにつき、幼時のガールフレンドとの甘い生活を夢見る。翌朝農民の歌声に目を覚ますと、ガールフレンドもその農民の中にいた。彼女の家族は離散し、彼女は苦難を経てこの自由な宝島(台湾)へとたどり着いたのだという。そして農民の祝賀の声の中、皆で「阿里山姑娘」(=「高山青」)を合唱して幕が下りる。

おそらく葛英が青年詩人を演じ、申学庸がガールフレンドを演じたのだろう。

さて、先の『臺灣音樂羣像資料庫』の「申學庸」の項には、この『戀歌』上演中のスナップ写真も掲載されている→こちら。

また、この公演には服部良一も駆けつけ、終演後彼女と一緒に写真を撮っている→こちら。服部の左側に立っている青年が葛英であろうか。服部は、申学庸の姿と歌声に何を思ったことだろうか。李香蘭の姿を重ねて見たかもしれない、と考えるのは邪推にすぎるだろうか。

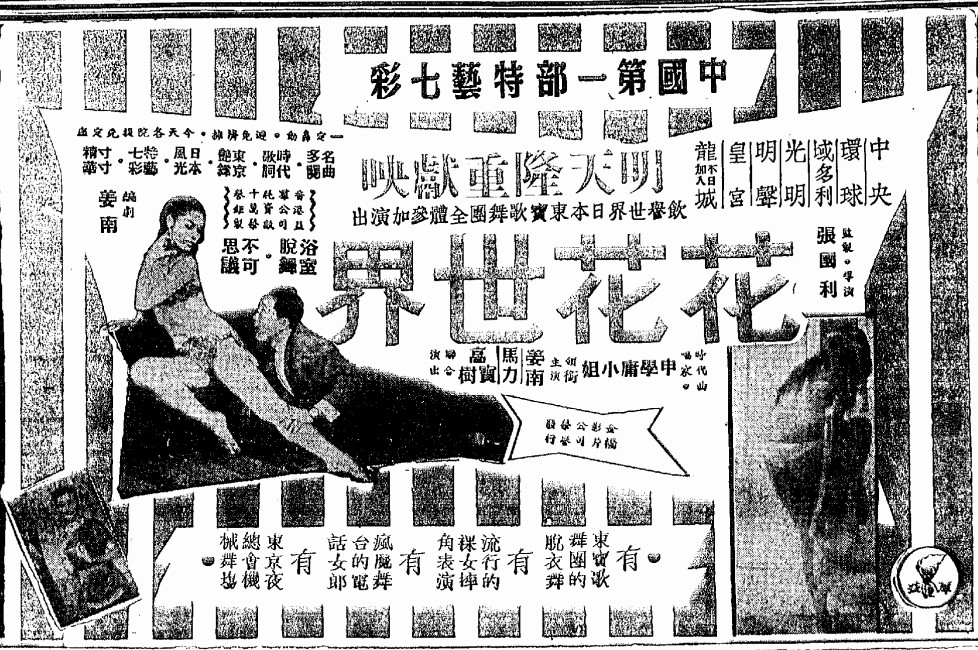

『花花世界』

『花花世界』は日本で撮影された香港映画であり、当時としては珍しくカラー撮影されている。香港では1956年3月3日より、台湾では同年6月に公開された。申学庸も出演して「我住長江頭」と「踏雪尋梅」の二曲を披露している。では、このフィルムはどのような映画だったのだろうか。

この広告には「東宝歌舞団のストリップ」「女相撲」「電話女郎(=コールガール?)」「東京ナイトクラブの機械舞場」など、いささかセンセーショナルな文言が並んではいるが、グランド・レヴュー形式の映画であったことが推測できる。「東宝歌舞団」というのは、当時日劇ダンシングチーム(NDT)を中心とする東宝系舞台俳優・ダンサーが海外公演をする際に使用していた名称であり、この映画のキャストの多くもそのような人々によって担われていたと思われる。

香港側のスタッフ・キャストとしてクレジットされているのは、姜南(脚本、出演)、その妻の高宝樹(出演)、そして馬力(出演)である。そして、「導演、 監製」(監督・プロデュース)は、張国利という人物である。

この張国利は、浙江財閥の巨頭にして中華民国中央銀行総裁などを歴任した張公権(嘉璈)の子息。若くして日本留学して医学を学び、戦後も長く日本で暮らした医師である(癌の特効薬を開発したりもしている)。この映画以外にも映画界との関わりが散見される興味深い人物ではあるが、彼について今後の調査課題としたい。

さて、レビュー形式のこの映画ではあるが、一応ストーリーもあったようで、香港『華僑日報』1956年3月3日の記事にその梗概が記されている。

劇団オーナーの息子・孫世凱は女好きのだらしない性格。所用のある父に劇団のリハーサルの監督を命じられるも、劇場に行かずにナイトクラブで楽しむ。そこでも騒動が起きるが、やがて父の命令を思い出し、劇場に駆けつけるとリハーサルが一つ一つ進んでいく。「浴場舞」を見た彼は女性の楽屋に覗いて女性たちに見つかり大騒ぎ。やがてステージの開幕を迎える。女性たちに囲まれて殴られる孫世凱は演出家の趙に助けを求めるが、趙は相手にしない。やがてステージではルンバダンスに始まり、さまざまな素晴らしいショウが展開されていく。

台湾の新聞にも映画評が掲載されている。そのうちの一つは日本のミュージカル・ショウの成熟を褒め称えるもの(『聯合報』1956年6月6日)であり、もう一つはむりやりにプロットをでっち上げなくてもよかったのでは、とするもの(『中央日報』1956年6月10日)である。後者では、申学庸の歌の部分の録音がよくないのが残念だという指摘もある。

『臺灣音樂羣像資料庫』の「申學庸」の項には、申学庸と高宝樹が写った写真(→こちら)、映画のシーンの写真(→こちら、→こちら)もある。現在では映像が失われていて見ることができないのは残念だ。

まとめ

この記事では、1955年の日本で中国人によって演じられた軽歌劇と映画を紹介した。これらに関わった人たちそれぞれの人生を追うだけでも一冊の本になりそうである。1950年代半ばは、日本の技術を学ぶために香港映画の日本ロケが盛んに行われていた。また日本に居住したスター(白光)、夫の仕事の関係で日本に住んだ声楽家(申学庸)、日本で医者として活動する傍ら映画産業に進出した華人(張国利)、芸能産業にも進出した華僑界の大物(林以文)など、様々なプレイヤーが交錯するのも興味深い。

これらの登場人物のうち、白光と申学庸はやがて日本を去り、葛英も表舞台から姿を消す。やがて、日本のショウビズ界における華僑の存在も、あまり目立たないものになっていく。日本と中国語圏の映画交流、音楽交流は別の形で続いていくのではあるが。

ここで取り上げた歌劇『戀歌』も、映画『花花世界』も、現在では全く記憶されていない。だが、日本と華人の音楽界、ショウビズ界の交流の一コマとして、記憶されてしかるべきであろう。

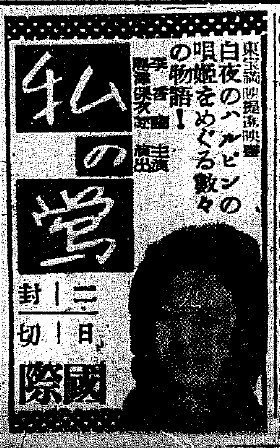

李香蘭主演『私の鶯』の上海における上映時期

満州映画協会と東宝が共同制作した映画『私の鶯』。島津保次郎監督、李香蘭主演によるこの映画は、ハルビンで暮らす白系ロシア人たちに焦点を当て、また服部良一が音楽を担当し、ハルビン交響楽団や同地で暮らす多くのロシア人音楽家が撮影に参加したことでも知られる。だが、この映画の公開は、政治的な事情も絡み、極めて限定だった。

この映画に関する貴重な先行研究である岩野裕一『王道楽土の交響楽 満洲―知られざる音楽史』では、次のように記している。

[前略]この作品は、意外な場所で、意外な時期に公開されていた。それは、終戦間際の上海である。

[中略]この[李香蘭の一九四五年六月二三~二五日の]演奏会に合わせるように、六月二四日から三〇日までの一週間、李香蘭主演の『哈爾濱歌女』が平安戯院で封切られていたのだ。(288頁)

確かに、上海・平安戯院では、1945年6月24日から30日まで『哈爾濱歌女』こと『私の鶯』が上映されている(ただし、同頁の新聞広告のキャプション「1945年6月23日『申報』」とあるのは、6月24日の誤り)。

渡辺直紀氏の論文「満映映画のハルビン表象─李香蘭主演『私の鶯』(1944) 論」(2017)でも、この新聞広告の日付の誤りを含め、『私の鶯』の上映日時を1945年6月24日から30日までとする説が踏襲されている。

だが、当時の上海の新聞広告を見れば、 この映画はこの1945年6月24日からの上映以前に少なくとも四回、合計で少なくとも五回上映されていることが分かる。

本記事では、その五回の上映について整理紹介し、『私の鶯』の上映状況をまとめてみたい。

現時点で判明している『私の鶯』の最初の上映は、1944年9月2日である。上海で出ていた日本語新聞『大陸新報』8月31日付けの紙面に次のような広告が掲載されている。

その後、9月2日の紙面にも広告があり、確かにこの日から国際戯院において上映が始まったことが確認できる。広告によると9月8日まで上映が続き、9月9日は「防空日」で休館、9月10日からは1937年の映画『恋山彦』が代わって上映される。

従って、現時点で判明している『私の鶯』の最初の上映は、1944年9月2日、国際戯院ということになる。これは主に日本人観客向けの上映だったと思われる。

この第一回の上映から第四回の上映までは、時間的に隣接している。第二回から第四回までの上映は、邦字紙ではなく上海を代表する中国語新聞の『申報』の広告で確認できる。

第二回上映は、1944年9月11~20日にかけて、静安寺路(現・南京西路)にあった大華大戯院で行われた。『申報』にも『哈爾濱歌女』として広告が出ており、これがはじめての中国人向け上映と言えるだろう。ただし大華はこの時期、中国人向け日本映画専門館となっており、『哈爾濱歌女』の前には阪東妻三郎主演の『滿城風雲』(『恋山彦 風雲の巻』のことか)が上映されており、『哈爾濱歌女』の後には稲垣浩監督の『千里響馬』(『海を渡る祭礼』のことか)が上映されている。

これは、9月7日に『申報』に掲載された広告。「後天」すなわち明後日からの上映とされているが、実際には2日遅れて11日からの上映となった。国際戯院とのフィルムの引き継ぎの問題だろうか。

第三回上映は、1944年10月1~7日、霞飛路(現・淮海路)の国泰大戯院(現・国泰電影院)。キャセイ・シアターである。

ここでも、この映画の前には日本映画『成吉思汗』が上映され、この映画の後には『磯川兵助功名噺』が(『香扇秘聞』として)上映されている。

第四回上映は、11月3日~6日、杜美路(現・東湖路)の杜美大戯院(後の東湖電影院、現在は営業停止)。ドイツ映画に続いて上映されている。この映画の後に上映されたのは(おそらく1935年フランス版の)『罪と罰』。

実は、この杜美での上映は、『申報』だけでなく、前出の邦字紙『大陸新報』でも確認できる。下は11月3日の広告だが、同様の広告が6日まで出ている。『申報』では『哈爾濱歌女』だが、こちらでは題名は『私の鶯』となっている。

基本的には日本人居留者が多く、俗に日本租界と呼ばれた虹口地区の映画館の広告が掲載された『大陸新報』だが、なぜか(旧)フランス租界(建前上はすでに「中国」に返還されている)の映画館である杜美の上映情報だけは掲載されている。杜美でこの映画の次に上映された『罪と罰』の『大陸新報』の広告には「フランス映畫超特作 日本版 罪と罰」と記されており、日本語字幕がつけられていたものと思われる。日本軍占領後の旧フランス租界にあって、日本人向けの映画館となっていたのだろうか。

『私の鶯』の第五回上映は、岩野氏の『王道楽土の交響楽』でも述べられていたように翌1945年6月24日から30日まで、静安寺路(現・南京西路)の平安戯院で行われている。新聞広告は岩野前掲書にも掲載されているので、ここでは省略する。前回の上映からは七ヶ月以上空いているが、これは岩野氏が言うように、李香蘭のリサイタルに合わせたものである可能性が高い。ちなみに、リサイタルが行われた大光明大戯院と平安戯院は少し距離はあるものの、いずれも静安寺路に位置していた。この映画の前に平安戯院で上映されていたのは、日本のチャンバラ映画と思われる『劍俠復仇記』、この後に上映されたのは榎本健一主演の『老鼠大俠』(原題不明)。

以上を整理すると、現時点で確認できた上海における『私の鶯』の上映は、以下の通りである。

- 第一回 1944.9.2.-1944.9.8. 国際戯院

- 第二回 1944.9.11.-1944.9.20. 大華大戯院

- 第三回 1944.10.1.-1944.10.7. 国泰大戯院

- 第四回 1944.11.3.-1944.11.6. 杜美大戯院

- 第五回 1945.6.24.-1945.6.30. 平安戯院

日本映画傑作全集「私の鶯」 主演 李香蘭(山口淑子) 島津保次郎監督作品 VHSビデオソフト (キネマ倶楽部) (キネマ倶楽部)

- 作者: 大仏次郎 原作

- 出版社/メーカー: 東宝

- 発売日: 1984

- メディア: その他

- この商品を含むブログを見る

岳華出演映画の日本版DVD

さる2018年10月20日、香港映画界で活躍した俳優の岳華が76歳で死去した。

私は台湾で二度会ってお話したこともあり、その優しいお人柄が印象に残っている。

ここでは、彼の業績を振り返るため、日本で現在も発売中の、あるいはかつて発売されたDVD(一部Blue-ray、VHSビデオ)の情報をまとめておきたい(映画公開順、DVDは原則として最新発売版)。

岳華は1942年上海生まれ。中華人民共和国成立後、上海音楽学院に入学するが、在学中の1962年初めに香港へ移住。ショウ・ブラザーズの設立した俳優養成機関・南国訓練班に加入、エキストラや端役を経て、1966年の『西遊記』の孫悟空役で初めて主役の座を射止める。その『西遊記』と続篇の『鉄扇公主』の間に公開されたのが、胡金銓キン・フー監督の『大酔侠』(1966)である。 この映画では、南国訓練班の同期、鄭佩佩とともに主役(范大悲=大醉侠)を務めた。この当時、わずか24歳。『西遊記』とともに、存分に演技の才能を発揮している。お会いして食事した際、岳華さんは「大酔侠」も今ではあまり酒を飲めなくなってしまった、とおっしゃっていたことが思い出される。

翌1967年には、井上梅次監督がショウ・ブラザーズに招かれて撮った『香港ノクターン』こと『香江花月夜』にも出演している。撮影は西本正(賀蘭山)、音楽担当は服部良一という日本人スタッフが多く関わった傑作だが、残念ながら岳華は端役。本人に伺ったところ、服部良一とは会ったことはないとのことだった。

同年には中平康監督がショウ・ブラザーズに招かれて撮った『飛天女郎』に主演。監督の才能を感じさせる斬新な映像だが、日本でも香港でもDVDは未発売。岳華さんはロケ地の千葉のことを日本語で「チバ」とおっしゃっていた。

その後、武侠映画全盛の時代へと突入、1970年にはショウ・ブラザーズの重役だった鄒文懐レイモンド・チョウの会社離脱→嘉禾ゴールデン・ハーベスト設立などという事件も起きるが、岳華はショウ・ブラザーズのスター俳優として映画に出演し続ける。

1972年には張徹監督の大作映画『水滸伝』に出演。日本から丹波哲郎、黒沢年男が招かれ出演している。彼らの印象について岳華さんに聞くことができなかったのは残念。この年、日台断交。そのあおりを受けて、日本人俳優が香港映画に出演することはこの後ほとんど無くなる。

同1972年、岳華は楚原監督の問題作『エロティック・ハウス』こと『愛奴』に主演。本作は香港初のレズビアン映画といわれる。暴力・耽美など、楚原監督の才能が存分に発揮された一作。監督の耽美的な雰囲気は岳華と相性が良かったと思う(後の古龍原作映画を含め)。

この1972年に出演した映画のうち、日本盤DVDが出ているものがもう一作ある。この『14アマゾネス 王女の剣』こと『十四女英豪』は楊家将物語を映画化したもの(程剛・董紹泳監督)。多くの女性スターの中に混じって孤軍奮闘する男性が岳華。香港の離島でロケをした時のエピソードも本人から伺った。

1975年に出演した『水滸伝』続篇の『水滸伝 杭州城決戦』こと『蕩寇誌』もDVDが発売されている。監督は張徹と午馬。

この1975年には珍品映画に出演している。イタリア・香港合作映画で、テレンス・ヤング監督の『アマゾネス』と、イタリアで人気だった「三人のスーパーマン」ものに便乗し、さらにカンフーとマカロニウエスタン風味をまぶしたような映画。

![スマイルBEST アマゾネス 対 ドラゴン ニューテレシネ版 [DVD] スマイルBEST アマゾネス 対 ドラゴン ニューテレシネ版 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61mjzwJk1XL._SL160_.jpg)

スマイルBEST アマゾネス 対 ドラゴン ニューテレシネ版 [DVD]

- 出版社/メーカー: Happinet(SB)(D)

- 発売日: 2009/10/23

- メディア: DVD

- クリック: 168回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

この時期、李翰祥の風月片などにも数多く出演しているが、それらは日本ではDVDになっていない。続いてはまた張徹と午馬が監督した『少林寺列伝』こと『少林寺』(1976)。実は張徹映画における岳華の出演率は決して高くない。張徹の好む肉体派アクションとはやや相性が悪いのではないだろうか。だが、日本では主に張徹や梁家良監督作品が優先してDVD発売される傾向が強く、岳華の出演作の発売は多くない。

続く『流星胡蝶剣』(こと『流星蝴蝶劍』、1976)は、古龍原作・楚原監督もの。この路線が岳華には合っていたように思う。

次の『武侠怪盗英雄剣』は『楚留香』(1977)のこと。やはり古龍原作・楚原監督で、主演は狄龍。傑作が続く。

日本盤が出ていない『三少爺的劍』をはさみ、1977年の古龍原作楚原映画のDVDはもう一つ出ている。

1970年代も終わりに近づくと、岳華もショウ・ブラザーズ以外の出演作が目立ってくる。続いては1980年に台湾で制作・公開された、ややオブスキュアな映画、『真説モンキーカンフー』こと『醉步迷猴』( 羅熾監督)。これが日本でビデオとして発売されていたのは意外だが、この当時、ショウ・ブラザーズよりも弱小映画会社のフィルムのほうが日本でソフト化しやすかったのかもしれない。

1980年代に入ると香港新浪潮電影=ニューウェイブ映画の時代へ。その旗手の一人、唐基明のデビュー作、『狼の流儀』こと『殺出西營盤』(1982)に岳華も警官役で出演している。葉童のヌードシーンでも話題になったというこの映画だが、他の出演者の多くは岳華も含めオールドスクール。だがかつての青春スター秦祥林が、ここでは影のある元ヤクザを演じ、新境地を開拓している。

1980年代半ばにショウ・ブラザーズも映画製作を中止し、岳華もしばらく映画出演が途絶えていた。そんな彼の数年ぶりの映画出演となったのが『香港・東京特捜刑事』こと『皇家師姐III雌雄大盜』(1988)。これは女警官ものとして人気を博した「皇家師姐」シリーズ第三弾で、過去の二作がミシェル・ヨー楊紫瓊の主演だったのに対し、本作以降は楊麗菁シンシア・カーンの主演。前作の『皇家戦士』にも真田広之が出演していたが、本作では藤岡弘や西脇美智子が出演。岳華にとっては、日本人との共演はおそらく『水滸伝』以来となる。このあたりの話も聞いておきたかった…。岳華は宝石デザイナー山本役。

翌1989年には、吳宇森ジョン・ウーと午馬の監督による『ワイルド・ヒーローズ 暗黒街の狼たち』こと『義膽群英』に出演。これは張徹監督が映画に従事して40周年になるのを記念してオマージュを捧げたもので、 姜大衛、李修賢(ダニー・リー)、陳觀泰が三兄弟を演じる。もちろん狄龍も出演。張徹映画への出演率がさほど高くない岳華は三兄弟の父(元ヤクザ)の友人という役どころ。

次は1995年、ついにジャッキー・チェンの映画に登場。『レッド・ブロンクス』こと『紅番區』。香港映画だが舞台設定はニューヨークで、カナダでロケを行い、ジャッキーの全米進出の足がかりとなった映画だ。だが、不動産屋役の岳華は、一瞬映る程度の端役にすぎない。それでも数年ぶりの映画出演、ファンはその姿に喝采したことだろう。

![レッド・ブロンクス ― スペシャル・エディション 2枚組 [DVD] レッド・ブロンクス ― スペシャル・エディション 2枚組 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21XGNENPDSL._SL160_.jpg)

レッド・ブロンクス ― スペシャル・エディション 2枚組 [DVD]

- 出版社/メーカー: ワーナー・ホーム・ビデオ

- 発売日: 2003/03/07

- メディア: DVD

- 購入: 2人 クリック: 3回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

次は2006年の『傷だらけの男たち』こと『傷城』。数年前に『インファナル・アフェア』こと『無間道』シリーズを大ヒットさせた劉偉強アンドリュー・ラウと麥兆輝アラン・マックのコンビが監督。岳華は殺害される富豪役。他の出演者も豪華。

次は2008年の『三国志』こと『三國志見龍卸甲』。趙雲(劉德華アンディ・ラウ)を主人公に据えるという大胆なアレンジ。岳華は劉備で狄龍が関羽という配役。監督は李仁港ダニエル・リー。

以上が、現時点で確認できた日本でソフト化されている岳華の出演作だ。

最新作(遺作)は2016年の『樹大招風』。強請られる大富豪を演じた。この富豪は李嘉誠をモデルとしており、テレビドラマ『珠光寶氣 』でも同様の役を演じた、ということは御本人の口からも聞かされた。日本でも『大樹は風を招く」として2016年の第17回東京フィルメックスで上映されたがDVDは未発売。

このようにまとめてみると、意外と近年の出演作のDVD化率が高いように思われる。ショウ・ブラザーズ時代は日本国内におけるDVD発売の偏向のため、岳華出演作の発売点数が少ないように思われる。なんとか是正して、また楚原や李翰祥監督のDVDも発売してほしいものだ。

台湾弦楽団ATSによるコンサート『台湾歌謡』(2018年6月9日・於 国家音楽庁)

今年度は台北に滞在している。台湾人が自分たちの「老歌」(懐メロ)に対してどのようなイメージを持っているのか、あるいはどういう音楽が自分達にとっての懐メロなのか、ということに興味を持っている。そこで、弦楽にはそれほど興味はないものの、『台湾歌謡―島の音楽の思い出を聞く』と題されたこのコンサートには興味を持って聞きに行った次第。

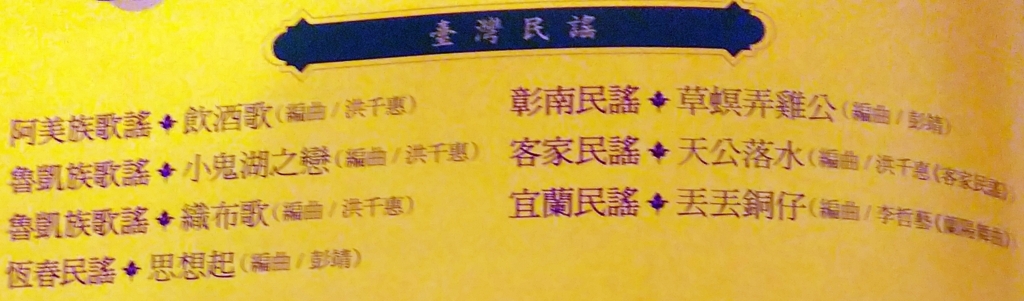

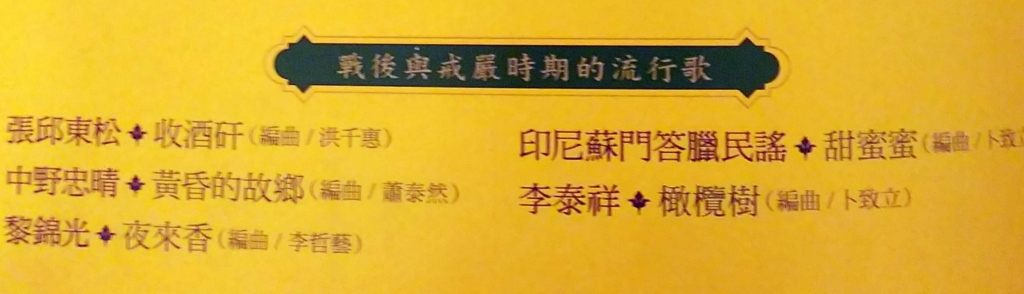

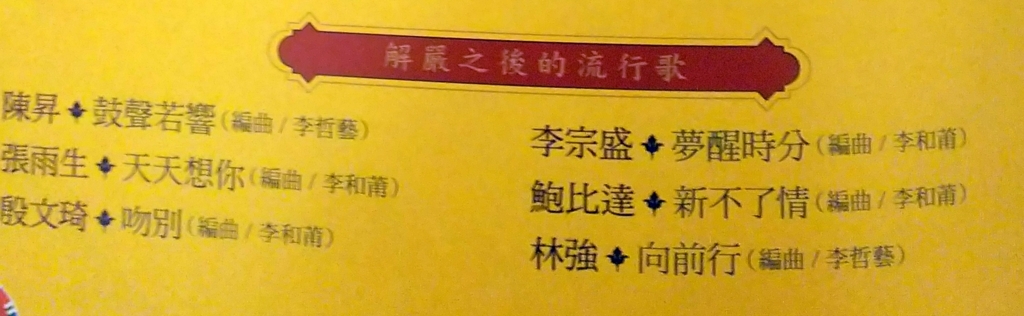

コンサートは、「台湾民謡」「日本統治期の流行歌」「戦後及び戒厳令下の流行歌」「戒厳令解除後の流行歌」の4つの部分に分かれており、第二部分の終了後に休憩があり、また各部分の冒頭には関連する短い映像が流された。

では、順に内容を見ていきたい。

- 第一部分「台湾民謡」

ここでは、主に「流行歌」以前の民謡が演奏された。私自身詳しいわけではないので、ここは簡単に済ませたいと思う。原住民の歌から漢民族への歌へという順になっているのは、台湾に住むようになった順に、ということだろう。だいたいの曲はyoutubeでも聞くことができるがここでは省略する。ルカイ族の「織布歌」はどうしても見当たらなかったが(タイヤル族の同名の曲はたくさんヒットする)、どれも有名な曲。また古来より歌い継がれてきたものというより新しい曲もあるはずで、「丢丢銅仔」は列車がトンネルを走る様子を歌った童謡。

弦楽にアレンジする際、たとえばフランスの童謡「フレール・ジャック」(中国語圏では「両只老虎」として、日本では「グーチョキパーでなにつくろう」として知られる)のメロディを織り交ぜるなどの創意工夫も見られた。

また、拙訳の論文の中で、外省人の作曲家・周藍萍が創作の際に台湾各地の民謡を取り入れていたことに言及されていたのだが、彼が利用した曲には、ここで演奏された「丟丟銅仔」「草螟弄雞公」「思想起」が含まれていることは、個人的には興味深かった。

(当該論文は以下の本に収録されています。)

- 第二部分 「日本統治期の流行歌」

この部分は日本統治時代の台湾の(台湾語による)流行歌として著名なものばかりで、林氏好の歌った「月夜愁」を除けば、すべて純純が歌ったものだ(「四季紅」は艷艷とのデュエット)。

「桃花泣血記」は、阮玲玉が主演した同名上海映画を台湾で公開する際にその宣伝ソングとして作られたもので、一般的に台湾最初の流行歌とされる(実際にはそれ以前にも流行歌を標榜したレコードはあったものの)。

「四季紅」「月夜愁」「望春風」「雨夜花」は「四月望雨」と総称されることもあり、いずれも人口に膾炙した有名曲。特に後ニ者には様々なカバー・バージョンがあり、日本では一青窈が「望春風」をカバーしている。

- アーティスト: 一青窈,富田素弘,山内薫,森安信夫,武部聡,マシコタツロウ

- 出版社/メーカー: コロムビアミュージックエンタテインメント

- 発売日: 2002/12/18

- メディア: CD

- クリック: 40回

- この商品を含むブログ (71件) を見る

- 第三部分「戦後及び戒厳令下の流行歌」

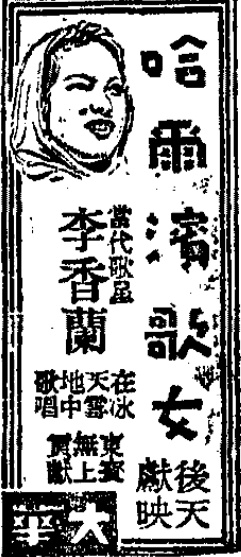

ここでは作曲者名がクレジットされているため、順に歌手名を補っていきたいところなのだが、初めに演奏された「收酒矸」(1948)はラジオで放送された後、放送禁止処分を受けたということで、レコードにおけるオリジネイターがはっきりしない。その他の楽曲は、文夏「黄昏的故郷」(1958)、李香蘭「夜来香」(1944)、鄧麗君(テレサ・テン)「甜蜜蜜」(1979、パンフレットにはインドネシア・スマトラ民謡とクレジットされている)、 齊豫「橄欖樹」(1979)。

先に述べておくと、事前に入手していたチラシには、このうち「收酒矸」と「夜来香」は記載されておらず、代わりに江文也「小交響曲」(1951)、」蘇芮「酒矸倘賣無」(1983)、文夏「媽媽請你也保重」(1958)が記載されていた。

江文也「小交響曲」は、もともと弦楽の交響曲であり、そのまま演奏するのは芸がないと思ったのかもしれない。また、この曲は台湾出身の江文也が北京で創作した曲であり、「台湾」の「歌謡」とするのは無理があった。蘇芮「酒矸倘賣無」は映画『搭錯車』の主題歌であり、同映画に主演していた孫越の訃報が伝えられたばかりでもあり、タイムリーな選曲でもあったはずだ。だが、時期的に戒厳令解除に近い時期だったこともあったのか、この曲が下敷きとしていた「收酒矸」に差し替えられたのだろう。文夏「媽媽請你也保重」は、藤島恒夫「俺らは東京へ来たけれど」の台湾語カバーであり、この時代の台湾語流行歌として代表的なものだが、こちらは割愛して文夏のもう一つの代表曲「黄昏的故郷」によって代表させた、ということだろうか。

というわけで、この第三部分の五曲のうち、最初の二曲が台湾語、残りの三曲が国語(マンダリン、北京語)である。まず、最初の「收酒矸」は張邱東松により作詞作曲され、よく歌われたが国民党政府によって禁止されたという。空き瓶を回収して生活の足しにする子供を歌った歌だ。

なお、この曲は広く歌い継がれ、この曲を下敷きにした曲も2つ存在する。そのうちの一つが洪一峰が作り、葉啓田が歌った「有酒矸通賣無」。有酒矸通賣無 葉啟田

もう一つが先述の蘇芮「酒干倘賣無」である(作曲は侯徳健)。蘇芮-酒干倘賣無《搭錯車》(1983年) 原裝MV

「搭錯車」電影原聲大碟 (30周年 24K Gold) (初回限定版) ~ 蘇芮(香港盤)

- アーティスト: 蘇芮(スー・ルイ)

- 出版社/メーカー: Universal Music (HK)

- 発売日: 2013/11/15

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

なお、この曲は蘇芮が1987年に日本で出したCDにも収録されていた。

文夏「黄昏的故郷」は三橋美智也「赤い夕陽の故郷」(1958)の台湾語カバー。これもまた、本省人によって歌い継がれ、国民党政府によって禁止された楽曲である。

文夏 - 黃昏的故鄉 / My Hometown Under the Sunset (by Wen Hsia)

続く「夜来香」は、戦時上海で李香蘭が吹き込んだ曲。どうしてこの曲がここで選ばれたのか、やや理解に苦しむが、テレサ・テンも歌ったということで、ここに入れたのかも。コンサート自体はこの曲の存在によって、よりキャッチーなものになっていたと思うが。(台湾の国語歌謡を、ということであれば「緑島小夜曲」などでもよかったかも…)

続いては、やはりテレサ・テンの(中国語圏における)代表曲である「甜蜜蜜」。インドネシア民謡であるこの曲をどのようにしてテレサが唱うようになったのかはよく知らないが、ピーター・チャン陳可辛監督は、この曲を題名にした映画を作っている(邦題は「ラブソング」)。

01 TIAN MI MI 甜蜜蜜 鄧麗君 teresa teng

![ラヴソング [WB COLLECTION][AmazonDVDコレクション] [DVD] ラヴソング [WB COLLECTION][AmazonDVDコレクション] [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/413BCvo6z1L._SL160_.jpg)

ラヴソング [WB COLLECTION][AmazonDVDコレクション] [DVD]

- 出版社/メーカー: ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント

- 発売日: 2018/02/17

- メディア: DVD

- この商品を含むブログを見る

1970年代に入ると、それまでの国語歌謡、あるいは英語による西洋歌曲とは異なる 「校園民歌」ムーブメントが起こる。その中から登場したのが齊豫で、その初期の代表曲が「橄欖樹」である。

齊豫 Chyi Yu【橄欖樹】Official Lyric Video

- 第四部分「戒厳令解除後の流行歌」

この部分は、自作自演も多い。それぞれ、新宝島康楽隊「鼓声若響」(1994)、張雨生「天天想你」(1988)、張学友「吻別」(1993)、陳淑樺「夢醒時分」(1989)、万芳「新不了情」(1993)、林強「向前行」(1990)である。

台湾語で歌われ、強く台湾を感じさせる曲を最初と最後に配している。そして、香港人歌手(張学友ジャッキー・チュン)が歌って台湾でヒットした「吻別」、同名香港映画の主題歌である「新不了情」の二曲は、台湾と香港の間の流行文化のつながりを感じさせる。また夭逝した張雨生(1966-1997)、長い間引退状態である陳淑樺(1958- )の二曲も、台湾人のノスタルジーをくすぐるであろう。

新寶島康樂隊 New Formosa Band【鼓聲若響 The Drumbeat】Official Music Video

萬芳 Wan Fang【新不了情 New everlasting love】Official Music Video

林強 Lin Chung(Lim Giong)【向前走 Marching forward】Official Music Video

- アンコール

アンコールでは、まず「思慕的人」(1958)が演奏された。台湾語歌謡界の大物である洪一峰が作曲し、自分で歌った曲である。彼を記念する映画『阿爸:思慕的人』では周杰倫ジェイ・チョウがこの曲を歌い、また映画『阿嬤的夢中情人』(おばあちゃんの夢中恋人、2013)の中でも歌われた。

洪一峰 - 思慕的人 / The One I Yearn For (by Yi-Feng Hong)

周杰倫-思慕的人 live (高清版)

この曲でネタが尽きたらしく、本編の最後に演奏した林強「向前行」をさらなるアンコールに応えて演奏して、コンサートは終了。

演奏自体も楽しく、弦楽団の力量を感じさせた。ただポップコンサートとは異なるので、観客も一緒に歌っていいものかどうかなど戸惑いながらの鑑賞であったことは否めない。

台湾人が考える、台湾歌謡の歴史、台湾人にとっての懐メロとはなにかを感じさせられたコンサートだった。

和歌山に胡美芳の故居を探す

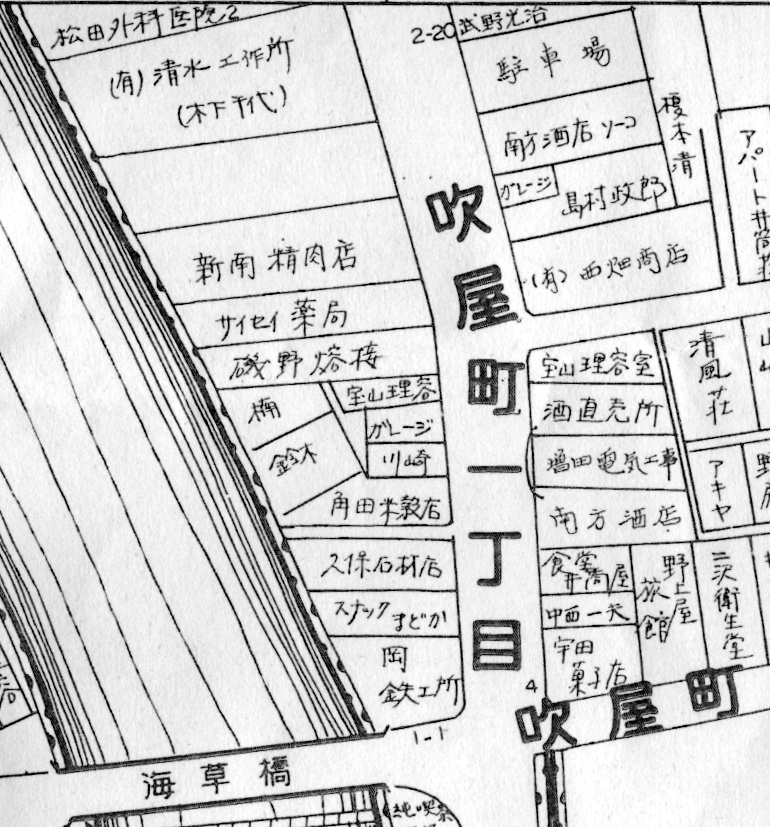

日本における中国系歌手の系譜を考えているのだが、その代表的人物として避けて通れないのが和歌山生まれの胡美芳である。彼女の経歴や活動の詳細については、また活字にする時に記したいが、ここでは、彼女が和歌山のどこに住んでいたかについてのみ触れる。

彼女がどこに住んでいたのかについては、実は自伝『海路遥かに』に詳しく記されている。和歌山市吹屋町の理髪店であること、家の前には広い道路があり、すぐ裏が和歌川だったこと以外に、以下のような記述がある。

隣の安田モータース(運送店)の敬子ちゃん、その隣の川崎(靴屋)の栞(しおり)ちゃんと弟の儀一ちゃん、裏の家に住んでいた小南(こみなみ)の千代ちゃん・稔ちゃん姉弟、斜め向かいの粉屋の子で、一つ年上の前田の政ちゃん、その弟で私と同い年の禎ちゃん、磯野(溶接屋)の茂ちゃんらがいつも一緒だった。

そして、『海路遥かに』には、同書が出版される前年の1984年、45年ぶりに中国から日本に帰ってきた弟と、この故居を再訪する描写がある。

不意に、弟の足が止まった。

「姉さん!」

弟が悲鳴に似た声をあげた。

「あった!ぼくたちの、家が……」

声をつまらせて、弟が指さす方向を見ると、なんと、隣の敬子ちゃん家と私たちの生まれ育った家だけが、昔のまま残っていた。屋根は波打ち、家は傾いて今にも倒壊しそうであったが、まぎれもなく 、それは私たちの生家だった。人が住まなくなってもう長いのだろう、入口と二階の窓に掛けたカーテンはすっかり色あせ、「理容」と書かれた入口のガラス戸も大きくヒビ割れている。舗装工事で盛り土されたためか、表の路上から見ると、家屋全体が地面に沈んだように見える。それがいっそう歳月の重みを感じさせ、私は胸がつまった。

戦中に手放した理容店の建物が1984年にも存在していた、というのは凄いが、だとするともしかして現在も存在しているのだろうか?

それを確認するためには、まずは場所を特定しなければならない。

以下の画像は、1977年に刊行されたゼンリンの住宅地図からの抜粋である。

これを見ると、「吹屋町一丁目」と記された大通りの左側に、「磯野溶接」、そして「川崎」という家があるのが確認できる。胡美芳は「隣の安田モータース(運送店)の敬子ちゃん、その隣の川崎(靴屋)」と記しているので、川崎邸の二件先、すなわち「ガレージ」(ここが安田モータース跡地だろうか)と「磯野溶接」に挟まれた「宝山理容」こそが、胡美芳が育った家ではないだろうか(跡地を同業の理髪店が引き継いだことで、1984年まで昔の姿を留めていたのかもしれない)。この地図では「宝山理容」は和歌川に接していないが、胡美芳の家の裏には離れがあったとのことなので、この地図の「楠」とあるところが、その離れに相当するのかもしれない。

この推測を元に、実際に歩いてみた。

この写真は、道路の西側の「宝山理容」(すなわちかつては胡美芳の実家「周理髪店」があったと思われる場所)のあたりから南東を向いて撮った写真である。かつての地図では、南方酒店(現在は南方福一商店)、井筒屋(いづつや)の南に2軒家屋があるのだが、それは交差点の整備ないし道路の拡張・付替えで立ち退かされたのかもしれない。

残念ながら、その周理髪店跡は、現在ではタクシー会社の駐車場となっている。南の海草橋の上から、その駐車場を撮ってみた。

『海路遥かに』によると、川と離れ家の間には低い塀があった、とのことだが、今では川岸もコンクリートで固められ、駐車場と川岸との間にあるのは塀ではなく金網だ。この駐車場のやや奥側が「周理髪店」ということになる。『海路遥かに』は、上流の南材木町の木場の丸太がこのあたりまで浮かんでいて、よくそれに乗って遊んだとのことである。

対岸の川岸には降りられるようになっており、その対岸から撮った駐車場の写真。

ところで、先の1977年の地図を見ると気づくのだが、(周理髪店跡地の)「宝山理容」の向かいにも、「宝山理容室」がある。おそらく、「宝山理容」は古い周理髪店の建物を嫌って、こちらに新店舗を構えたのではないだろうか(この場所は、他の古地図によると胡美芳の幼馴染の前田家が住んでいた場所と思われるが、詳細は省略)。そして、(上の写真にも映っているが)その道路の東側の「宝山理容室」は、なんと現在も美容院なのである。

現在はグレイスという店名だが、ネットを検索すると少し前までは「美容室てんとう虫」であったようだ。いずれにせよ、道路の反対側とはいえ、胡美芳の父、周(胡)玉山が開いた理髪店という土地の記憶が長い年月を経ても受け継がれているようで、興味深い。

残念ながらお盆のど真ん中に訪れたため、近所の店は全てしまっていて、話を聞くことはできなかった。というわけで、今回は小ネタ程度の投稿だが、ご勘弁を。

![大酔侠 [DVD] 大酔侠 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51xqhu6KrsL._SL160_.jpg)

![大酔侠 [Blu-ray] 大酔侠 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51LC6HPfMUL._SL160_.jpg)

![香港ノクターン [DVD] 香港ノクターン [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51BSDJJ2C0L._SL160_.jpg)

![水滸伝 [DVD] 水滸伝 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51gyrNVhg-L._SL160_.jpg)

![水滸伝 [Blu-ray] 水滸伝 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51DNqGTSomL._SL160_.jpg)

![エロティック・ハウス [DVD] エロティック・ハウス [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51EH3A6XD4L._SL160_.jpg)

![14アマゾネス 王女の剣 [DVD] 14アマゾネス 王女の剣 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61B0lC5gBaL._SL160_.jpg)

![水滸伝 杭州城決戦 [DVD] 水滸伝 杭州城決戦 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51sz2Jnq7uL._SL160_.jpg)

![少林寺列伝 [DVD] 少林寺列伝 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ecuits%2BnL._SL160_.jpg)

![少林寺列伝 [Blu-ray] 少林寺列伝 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51f7ZkZnDvL._SL160_.jpg)

![流星胡蝶剣 [DVD] 流星胡蝶剣 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51B1AZFFTBL._SL160_.jpg)

![武侠怪盗英雄剣 [DVD] 武侠怪盗英雄剣 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51FkUYNFjaL._SL160_.jpg)

![多情剣客無情剣 [DVD] 多情剣客無情剣 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51g0RUvEwSL._SL160_.jpg)

![狼の流儀 [DVD] 狼の流儀 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51LYWL1cRAL._SL160_.jpg)

![香港・東京特捜刑事 [VHS] 香港・東京特捜刑事 [VHS]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51qXqCKXYSL._SL160_.jpg)

![ワイルドヒーローズ~暗黒街の狼たち~ [DVD] ワイルドヒーローズ~暗黒街の狼たち~ [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51qBtQJUujL._SL160_.jpg)

![レッド・ブロンクス [DVD] レッド・ブロンクス [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51%2BsYkAuT2L._SL160_.jpg)

![レッド・ブロンクス [Blu-ray] レッド・ブロンクス [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Xa3cZkOWL._SL160_.jpg)

![傷だらけの男たち [DVD] 傷だらけの男たち [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51wk7OayphL._SL160_.jpg)

![三国志 コレクターズ・エディション [DVD] 三国志 コレクターズ・エディション [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/516MawIEu4L._SL160_.jpg)

![三国志 [Blu-ray] 三国志 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51L0Hcg1iqL._SL160_.jpg)